- 健康医学 面白ゼミナール

- 2025.07.22

島根県雲南市にある市立身体教育医学研究所うんなん(糸原幸子所長)は、2006年に設立され、来年には20周年を迎えます。私は、設立準備委員会から始まって、現在に至るまで、その運営委員長を務めています。この研究所は、長野県東御市にある公益財団法人身体教育医学研究所(1999年設立、岡田真平所長、私は名誉所長を務める)の姉妹研究機関として、両者が緊密な連携を取りつつ、事業展開をしています。

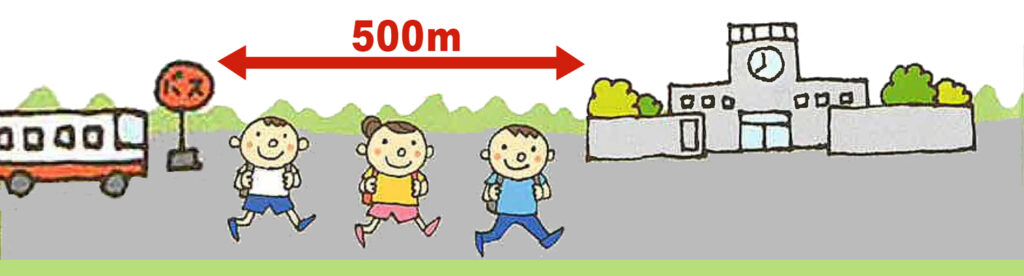

先日、その会議で報告・説明があったのが、市内掛合小学校でのスクールバスを校門500メートル手前で停車して、徒歩区間を設ける取り組みでした。

旧掛合町にあった5つの小学校が、2008年に統廃合されて現在の小学校となりました。当初、スクールバスは、校舎の前まで児童を送迎していたのですが、保護者や教員から、運動不足に陥り、児童の体力低下が懸念される声が上がりました。また、1限目の開始時に授業に集中する意欲が低い児童の存在が目立つなどの意見が出されました。

そこで、2009年より、通学に徒歩区間を設けるようにして、登校途中で皆でバスを降りて、校門まで500メートルを歩く形になりました。

身体教育医学研究所うんなんに、以前研究員として務めていた鎌田真光東京大学准教授(現在は、客員研究員)から紹介された、米国の先例「Remote Drop-Off」プログラムが、ヒントになったようです。

(上記イラストは身体教育医学研究所うんなんのプレスリリースを引用・一部編集しています)

(上記イラストは身体教育医学研究所うんなんのプレスリリースを引用・一部編集しています)

子どもの体力・身体活動に関わる国際比較では、日本の子どもたちの「積極的登下校活動」(徒歩や自転車利用)が、注目されています。その意味で、中山間地域の小学校の統廃合に伴う児童の運動不足を補う実に面白い取り組みと思います。

運動不足の軽減効果ばかりではなく、この取り組みに関わる地域住民や学年を超えた児童同士のつながりの機会が増えるなどの副次効果も生まれているようで、今後の他の地域や都道府県でも普及することが期待されます。

執筆者:武藤芳照

(東京健康リハビリテーション総合研究所 所長 / 東京大学名誉教授 / 医学博士)

詳しいプロフィール